「COP29」で顕著になった溝と課題とは?

アゼルバイジャンの首都バクーで開かれたCOP29(第29回国連気候変動枠組み条約締約国会議)。予定していた11月22日から2日延長され、24日に閉幕しました。延長の理由は、途上国への気候資金の交渉がまとまらず、難航したからです。会議を通して、先進国と途上国の深い溝が見えてきました。

COPの歴史やこれまでの道のりはこちらをチェック

目次

COP29のメインテーマは「気候資金」

COP29で最大の焦点となった気候資金とは、先進国から途上国へ拠出する地球温暖化対策を進めるための資金のことです。現行では目標金額が年間1000億ドルだったところが、「2035年までに少なくとも年間3000億ドル」に、加えて「2035年までには年間1兆3000億ドル以上を目指す」と決定されました。しかしこの決定には途上国側からは不十分との声が噴出したと報道されました。

※参考資料:国連気候変動枠組条約第29回締約国会議(COP29)結果概要①000267615.pdf

この金額が多いか?少ないか?各新聞メディアのニュース報道から、それぞれの立場や主張が見えてきました

「気候資金」に対するそれぞれの主張は?

途上国側:

そもそも、途上国の間では以前より「地球温暖化の責任は、産業革命以降に温室効果ガスの排出量を増加させてきた先進国にある」、「排出削減の義務は先進国がまず負うべき」との根強い反発がありました。それなのに、気候変動の被害を多く受けているのは途上国です。地球温暖化対策は国の枠を超えてすべての地域で対策を講じる必要がありますが、途上国では財政力が乏しく、これまでの気候資金だけでは不足しているのが現状です。途上国からは現状を踏まえ、気候資金は1兆3000億ドルを求めていましたが、決定した金額はそれを大きく下回るもので、失望や落胆の声が噴出しています。

先進国側:

先進国側からは当初、気候資金の目標金額は2035年までに年間2500億ドルとの発表があったようです。これ以上の増額は困難と増額には慎重姿勢であったものの、途上国側からの反対が想像以上に大きく会期は延長。現行目標から3倍もの年間3000億ドルに増額、それでも止まない不満に対し、「少なくとも年間3000億ドル」とし何とか合意に至ったようです。

ここで疑問ですが、そもそも「先進国」「途上国」ってどの国のことなんでしょう?

「気候資金」はどこから?

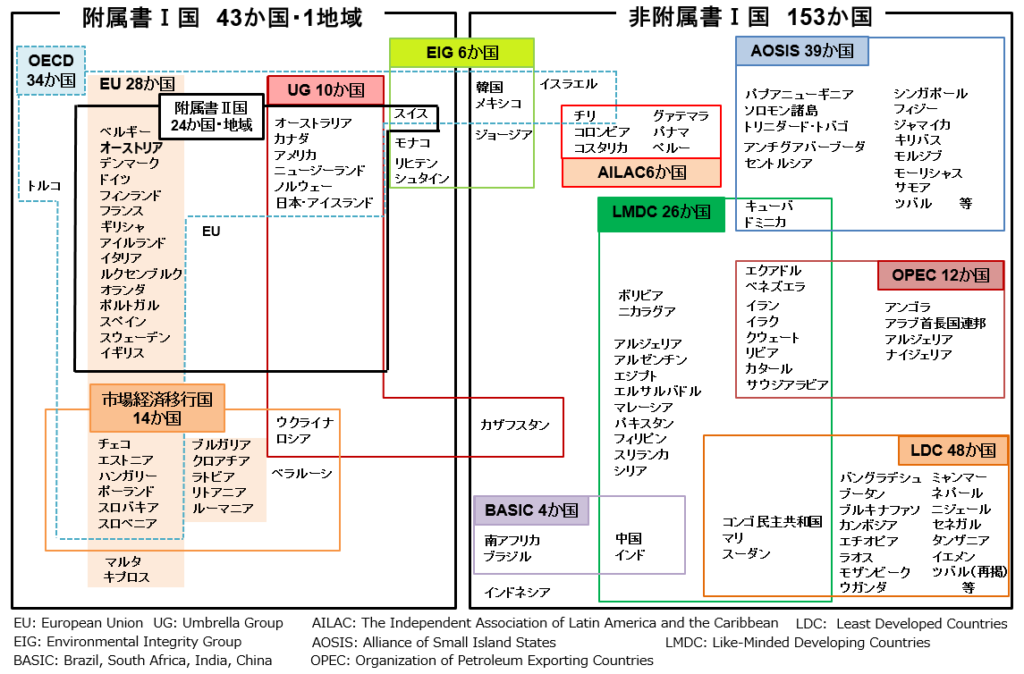

COPには190カ国以上が参加していますが、異なる立場の国から全会一致の合意をとるのはむずかしいので、立場や主張が近い交渉グループごとに進めます。「共通だが、差異のある責任」という原則のもと、温室効果ガスの削減やさまざまな報告の義務を負う「附属書Ⅰ国」と、削減努力や報告義務が免除される「非附属書締約国」に大別されます。この「附属書Ⅰ国」に主に先進国が、「非附属書締約国」に主に途上国がはいっています。「附属書Ⅰ国」のなかでも途上国への資金提供などの義務を負っているのが「附属書Ⅱ国」です。経済産業省(資源エネルギー庁)のサイト内で見つけた下図(2022年3月3日時点)がわかりやすかったです。

日本は「附属書Ⅱ国」ですね!

世界第1位の温室効果ガス排出国で、世界の排出量のほぼ3分の1に達する中国が「非附属書締約国」!

さらに気になるのは、アメリカの挙動です。トランプ次期大統領は前政権下の2017年に、パリ協定を離脱しました。2021年のバイデン政権下で復帰していますが、今後はどうなるのでしょうか?

世界第1位・世界第2位の温室効果ガス排出国が、途上国への資金提供などの義務を負わないとなると、ますます気候資金不足は深刻に?

2025年のCOP30は約1年後、ブラジルで開催予定となっています。現時点で不明瞭な資金源のロードマップが見えてくるかもしれません。今後の動向にも注目してみたいと思います。

CO2削減に取り組みたいならやまとへ